У меня сохранилось мало воспоминаний о Шербуре. Помню большой, немного грустный дом, стены, оклеенные обоями под сафьян, кузницу…

В самом деле к дому примыкали кузница и двор, в котором мы с братом играли. И сейчас ещё я ощущаю запах горелой кожи. В моей памяти сохранились лошадка-качалка, детский автомобиль, подарок крёстного Эжена (он не был моим настоящим крёстным, настоящим был мой брат). Перед домом площадь д’Иветт, казавшаяся мне, ребёнку, огромной (нам запрещалось выходить на неё), гора Руль — небольшой серый холм, который в моём воображении был полон тайн. В памяти встают также осколки бутылок на плохоньком пляже, мой бархатный костюмчик тёмно-синего цвета с отложным воротником и весь сопутствующий церемониал: завивка волос щипцами, обожжённые уши, тросточка, которую я ронял через каждые два метра…

А как забыть внушения мамы по дороге в кинематограф, когда мы отправлялись смотреть Пирл Уайт? Тогда, конечно, и родилась моя мечта стать актёром. Я был влюблён в великолепную блондинку Пирл Уайт. Множество моих кукол, носивших имя Пирл Уайт, служили мне партнёршами, так же как и оловянные солдатики, для того чтобы разыгрывать эпизоды из «Тайн Нью-Йорка», которые я перекраивал соответственно размерам моей детской. В Шербуре моя мать слыла «парижанкой»…

Её косметика, даже очень лёгкая, поражала их. Её платья, пошитые по последней моде, высокие каблуки, духи, даже то, что она заставляла детей принимать ванну, — всё удивляло окружающих.

Это, конечно, воспоминания не мои, а матери, которыми она делилась с братом и со мной.

С 1914 по 1918 год я переболел всеми болезнями, которые может подхватить ребёнок: коклюш, корь, скарлатина, абсцессы в ушах, бронхит и, ко всему прочему, испанка. Этот грипп называли «испанский», чтобы не произносить слово «чума», которое могло всполошить, людей. Врачи объявили меня безнадёжным, к моим губам подносили зеркальце, чтобы узнать, дышу ли я ещё. Мать потребовала, чтобы мне сделали какой-то укол.

— Это его убьёт, — ответил врач.

— Раз он всё равно должен умереть, я сделаю этот укол сама.

Она потребовала рецепт, врач дал ей его, и мать сделала мне укол. Она взяла на себя всю ответственность. С 41° температура упала до 36°.

— Я убила его, — сказала мать, обливаясь слезами.

— Вы его спасли, — ответил врач.

Я рассказал этот эпизод, чтобы объяснить характер моей матери. Эта женщина страстно любила своих двоих детей. Моя мать была одновременно строгой и справедливой, нежной и суровой, весёлой и серьёзной, элегантной и красивой, красивее Пирл Уайт.

Что касается моего отца, я почти не знал его, поскольку он ушёл на войну в 1914 году. Мне было пять лет, когда он вернулся, В день его приезда я, по словам матери, сидел верхом на сенбернаре. «Отец хотел спустить тебя на землю, а ты сказал: «Кто этот здоровый дуралей, который мне мешает?».

Он дал тебе пощёчину. Тогда я решила уехать с тобой и твоим братом Анри. Моя тетя и твоя бабушка поехали с нами»…

В день отъезда мать решила с блеском отпраздновать разрыв. Весь дом был ярко освещён. Её отъезд превратился для меня в оперную феерию. Феерия продолжалась в вагоне-салоне поезда, увозившего нас в Париж. Мой мнимый дядя, мой ненастоящий крёстный, офицер, прикомандированный к морскому порту в Шербуре, занимался организацией президентских поездок. Благодаря ему мы бесплатно путешествовали в роскоши, которая существует сейчас, кажется, только для президентов Республики. Ехали все вместе: мать, бабушка, двоюродная бабушка, мой брат и я. Для меня всё это закончилось в комнатёнке консьержки, мадам Бульмье: консьержка была подругой Берты Колло, а Берта Колло — подругой матери; подругой и её козлом отпущения. Мама, бабушка и тетя Жозефина остановились в отеле до того времени, пока будет найден дом. Нас с братом поручили подруге Берте, которая, не имея у себя места для двоих, перепоручила меня консьержке. Я подружился с мадам Бульмье, с её собакой по кличке Мальчик и влюбился в её дочку Фернанду, которая была на девять лет старше меня. Я решил, что женюсь на ней, и был верен ей до пятнадцати лет. Я забыл о Робере, её ровеснике; их обручение носило куда более серьёзный характер, и это приводило меня в ярость. «Ну и пусть, — успокаивал я себя, — я женюсь на маме»…

Мама навещала меня. Эти славные люди принимали её с такой же теплотой и почтением, с каким крестьяне-роялисты встречали Марию-Антуанетту во время её бегства в Варенн…

Моё восхищение и любовь к матери росли с каждым днем. Для меня не было ничего прекраснее, чудеснее этого блестящего, надушенного существа. Мать была нежной. Я любил обнимать её, целовать её белоснежную шею, аромат которой, смешанный с запахом пудры, потрясал меня. Я любил обнимать подол её платья, из-под которого выглядывали маленькие ножки в кожаных туфельках под цвет платья. Когда она уходила, мир рушился. Даже Фернанда не могла заставить меня улыбнуться. Наконец мать приехала, чтобы забрать меня окончательно…

Мысль о том, что я покину Фернанду, мадам Бульмье, Берту, её сына Робера, вызвала поток слёз…

Но зато я уезжал с мамой, держа её под руку, в такси! Мои слёзы быстро высохли.

Мы поедем на поезде! Вот это жизнь!

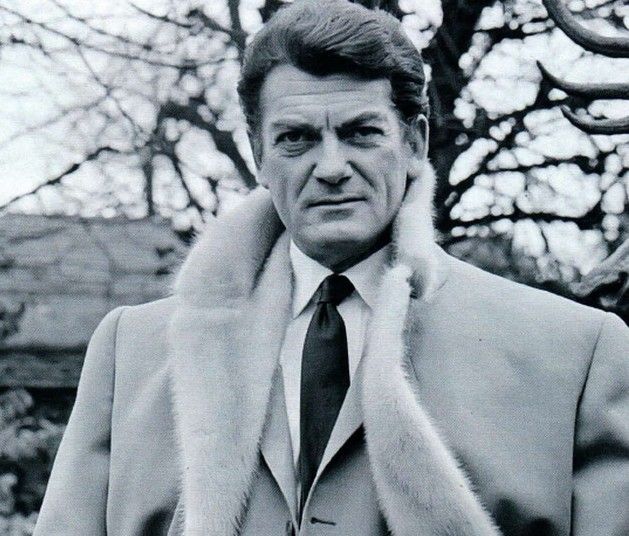

Жан Маре,

из книги «Жизнь актёра».