«.. так всегда было… после всякой войны бросали и предавали тех, кто добыл победу и спас шкуры власть имущих» (Виктор Астафьев), цитата из романа «Прокляты и убиты»

В Карельском поселке Видлицы хранится архив. Сюда привезли валаамских инвалидов. Вместе с ними мешки с медицинскими карточками. Заявление инвалида, год рождения, медицинские выписки и всё, ни на каких фронтах воевал герой, ни какими наградами награжден. Об этом ни слова. Скупая запись: «Ранение получено при защите СССР». Истинные масштабы человеческих жертв в войне скрыты, мы не знаем о том, как победила наша страна, какой ценой.

Первая акция по изъятию инвалидов по стране стартовала летом 1951 года. Но насколько она была массовой — судить трудно. Нет даже точных цифр, сколько в СССР было инвалидов войны. Озвучена цифра в 2,5 млн человек, но исследователи в ней сомневаются.

Это произошло чуть ли не в одну ночь. Внезапно все одинокие инвалиды исчезли. Города зачистили от этих людей. Одиноких, слепых, непокорных инвалидов цинично вывезли из городов. К осени 1953, их уже не было в Москве и Ленинграде.

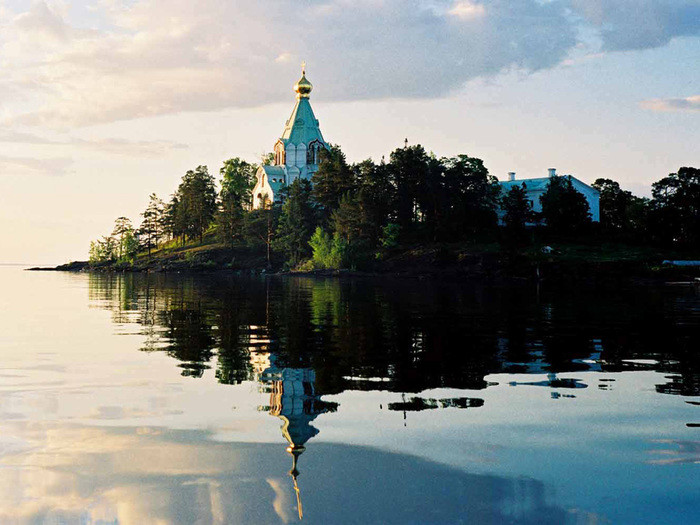

Это цитата из книги Евгения Кузнецова «Валаамская тетрадь»«А в 1950 году по указу Верховного Совета Карело-Финской ССР образовали на Валааме и в зданиях монастырских разместили Дом инвалидов войны и труда. Вот это было заведение! Уж слишком намозолили глаза советскому народу-победителю сотни тысяч инвалидов: безруких, безногих, неприкаянных, промышлявших нищенством по вокзалам, в поездах, на улицах, да мало ли еще где. Ну, посудите сами: грудь в орденах, а он возле булочной милостыню просит. Никуда не годится! Избавиться от них, во что бы то ни стало избавиться. Но куда их девать? А в бывшие монастыри, на острова! С глаз долой — из сердца вон. В течение нескольких месяцев страна-победительница очистила свои улицы от этого «позора»! Вот так возникли эти богадельни в Кирилло-Белозерском, Горицком, Александро-Свирском, Валаамском и других монастырях. Верней сказать, на развалинах монастырских, на сокрушенных советской властью столпах Православия. Страна Советов карала своих инвалидов-победителей за их увечья, за потерю ими семей, крова, родных гнезд, разоренных войной. Карала нищетой содержания, одиночеством, безысходностью. Всякий, попадавший на Валаам, мгновенно осознавал: «Вот это все!» Дальше — тупик. «Дальше тишина» в безвестной могиле на заброшенном монастырском кладбище.»

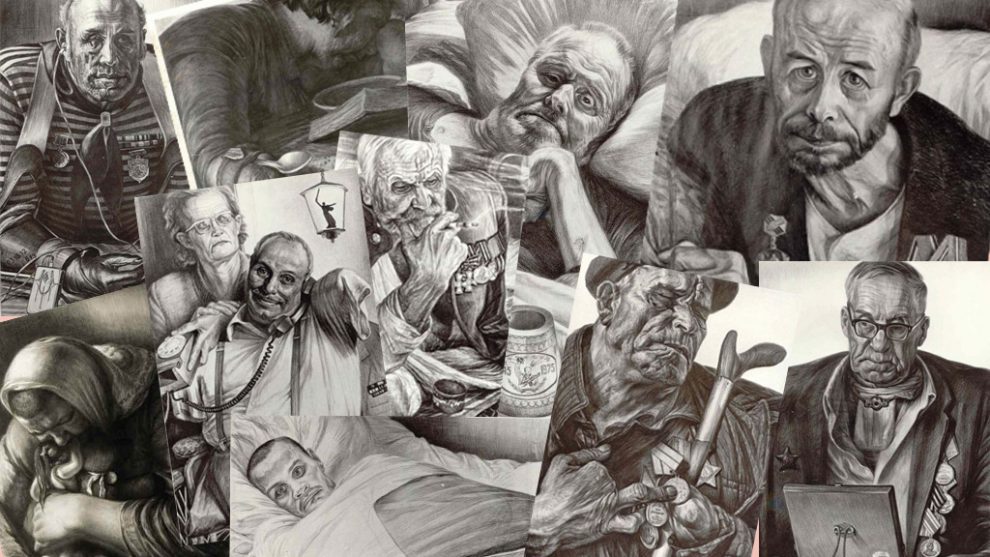

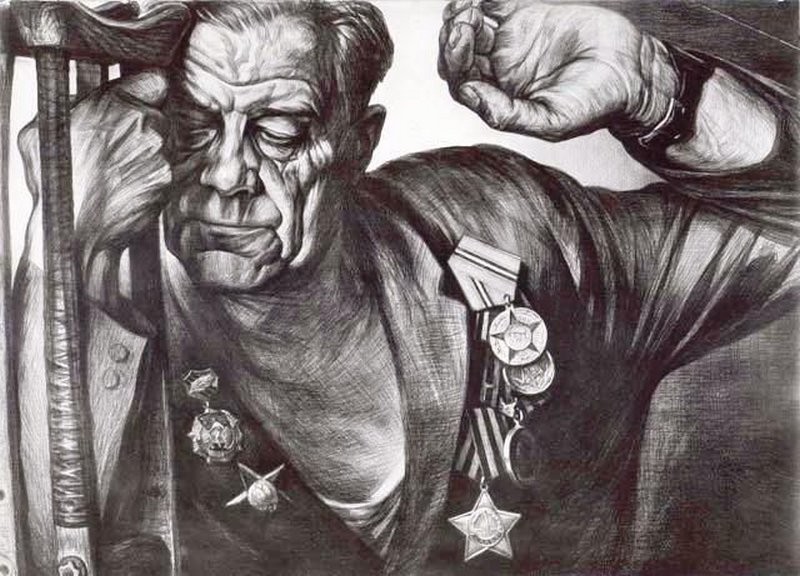

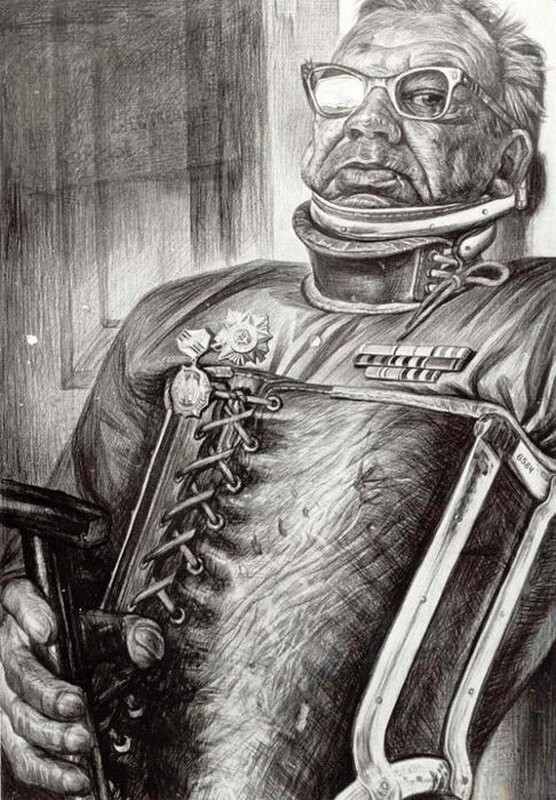

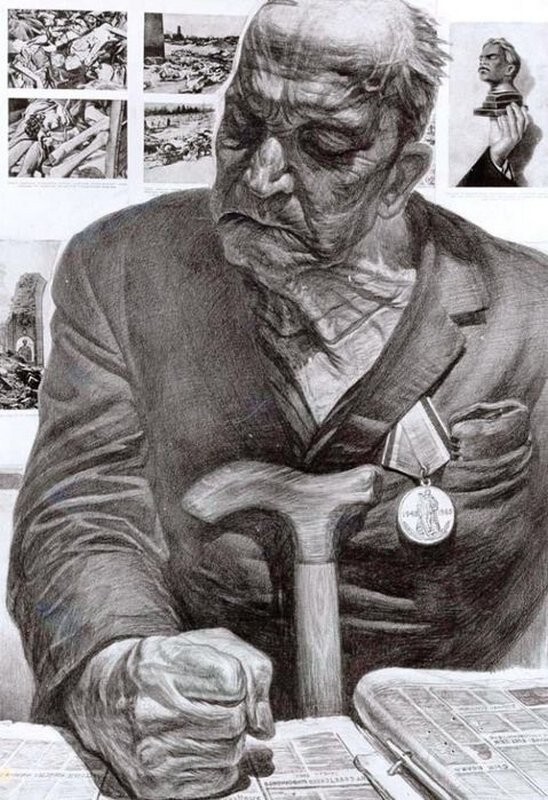

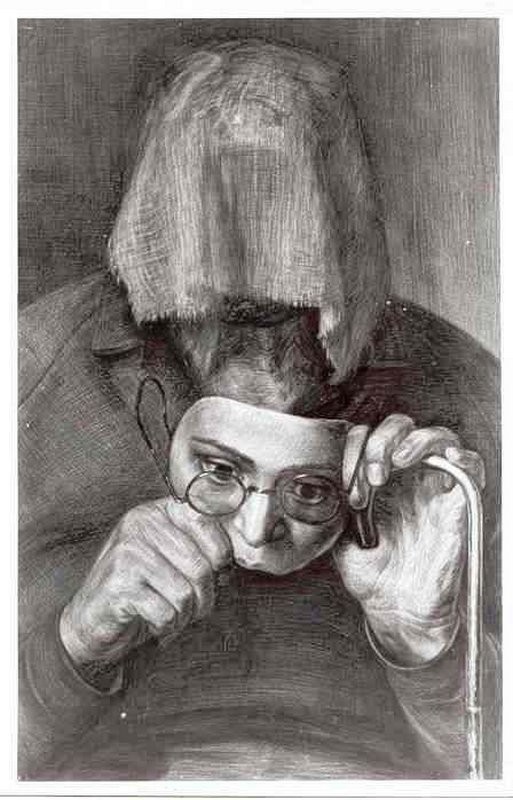

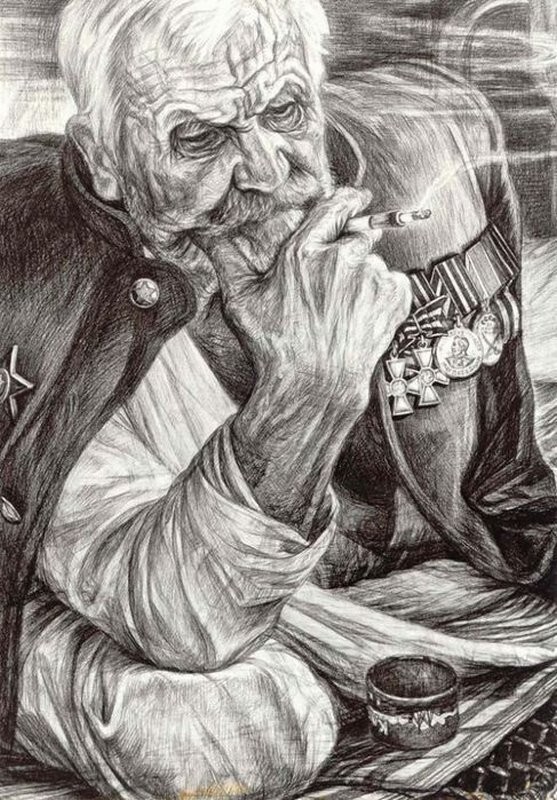

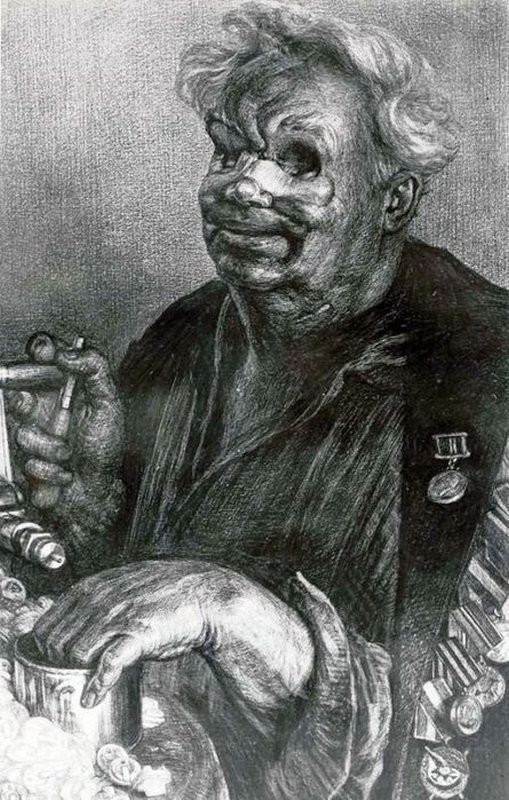

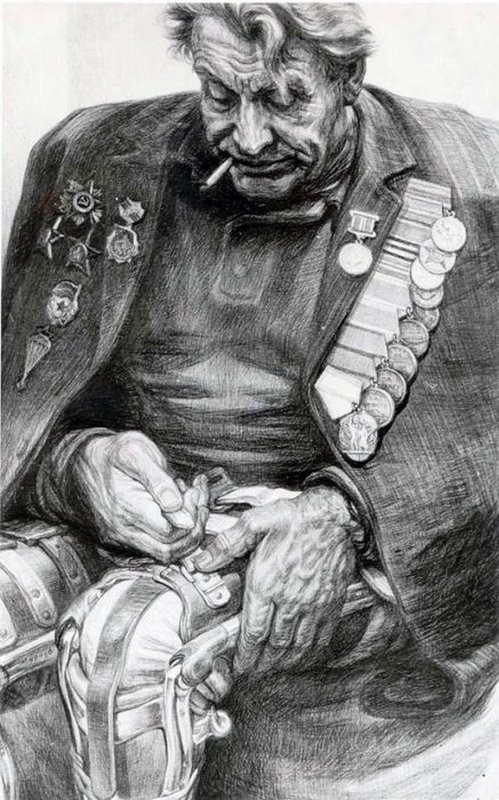

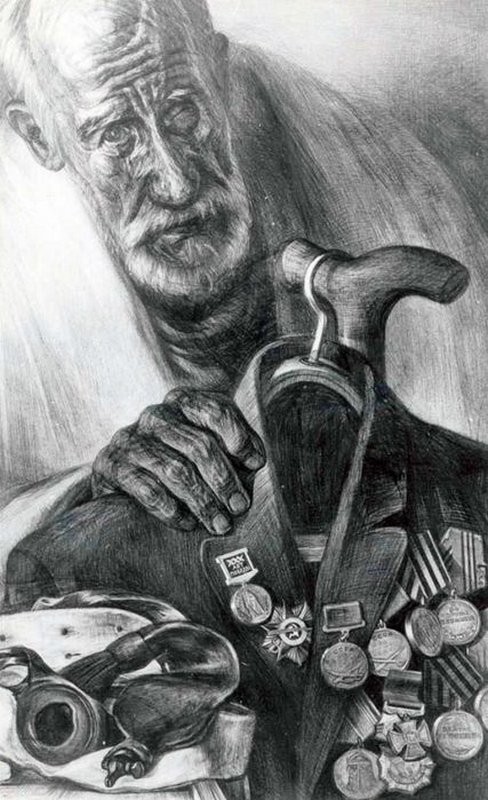

Это рисунки художника Геннадия Доброва.

Геннадий Добров посвятил все свое творчество трагедии войны. Он считает, что стал настоящим художником на Валааме, в закрытом приюте для одиноких инвалидов, где начал свою серию портретов, посвященную искалеченным войной. Его натурщики были обречены жить и умереть в безвестности, и только карандаш художника запечатлел для нас, их потомков, эти трагические судьбы.

Чего только ему не говорили об этих портретах, чего он только не слышал от коллег по цеху и разного начальства от культуры,— рассказывает вдова художника Людмила Васильевна Доброва. — Его даже называли садистом, упрекали в том, что портреты эти бьют по нервам, по глазам. А он и не предполагал, что работы его могут вызвать такую реакцию, — рисовал ради самых возвышенных целей: чтобы напомнить об инвалидах войны.

«Сострадание к страданию», — так описывает вдова художника его главное человеческое качество и художественную идею.

«Неизвестный солдат». Никто ничего не знает о жизни этого человека. В результате тяжелейшего ранения он потерял руки и ноги, лишился речи и слуха. Война оставила ему только возможность видеть. Рисунок сделан на острове Валаам в 1974 году.

«Новой войны не хочу!» Бывший разведчик Виктор Попков. Вот только ветеран этот, влачил жалкое существование в крысиной норе на острове Валаам. С одной парой сломанных костылей и в единственном кургузом пиджачишке.

«Партизан». Москвич Виктор Лукин сначала воевал в партизанском отряде. После изгнания фашистских оккупантов с территории СССР сражался с врагами в армии. Война не пощадила его, но он остается по-прежнему твердым духом.

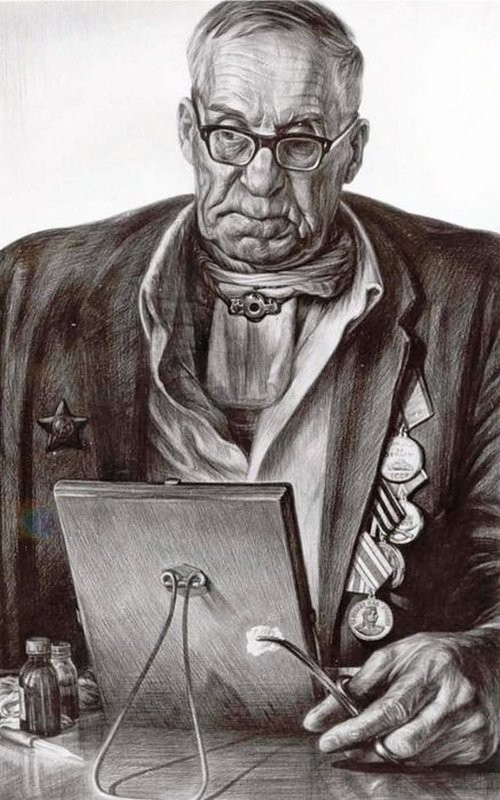

«Память». На рисунке изображен Георгий Зотов, инвалид войны из подмосковного села Фенино. Листая подшивки газет военных лет, ветеран мысленно вновь обращается к прошлому. Он вернулся, а сколько товарищей осталось там, на полях сражений! Вот только не понятно старому войну, что лучше, – остаться на полях Германии, или влачить нищенское, почти животное существование на острове?

«Портрет женщины с сожженным лицом». Добров писал портреты обездвиженных, безногих, слепых и одной женщины без лица, упавшей в обморок прямо в печь от вести, что началась война. Муж, которого она без памяти любила, был накануне направлен в Брестскую крепость, и сердце не обмануло — он погиб. Слепая женщина с выгоревшим лицом пела Доброву народные песни на неведомый мотив, который кажется ему поразительным даже спустя десятилетия.

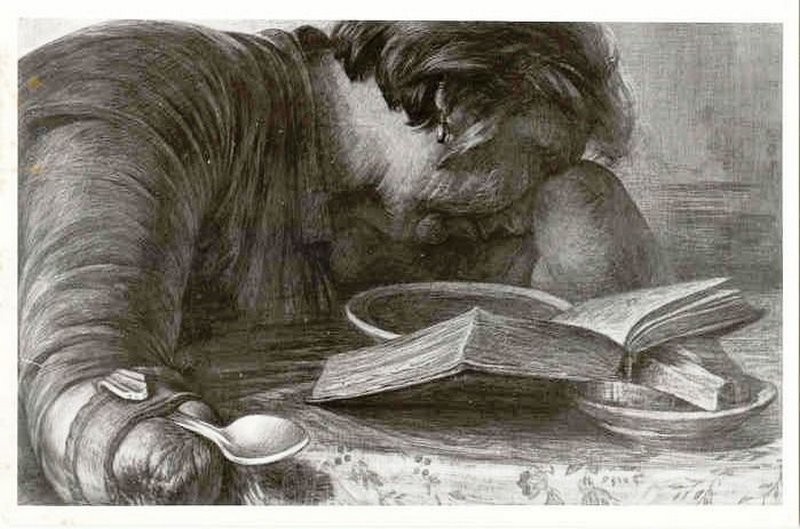

«Книга о любви». Остров Сахалин. 1976 г. Жительница дома-интерната посёлка Ноглики на севере острова Сахалин Полина Кирилова часто с горечью говорит: «Неужели я должна жить без рук только лишь потому, что какому-то негодяю захотелось попасть в Историю».

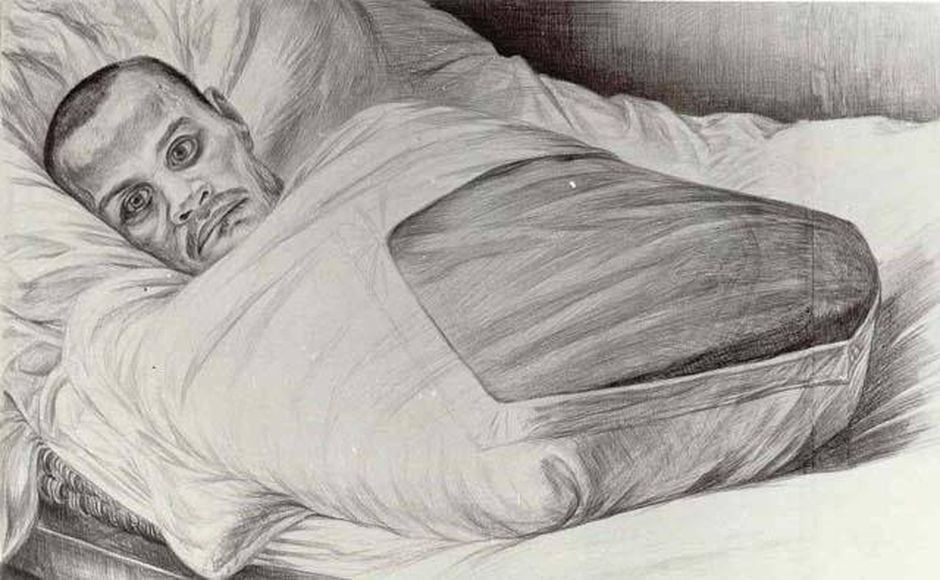

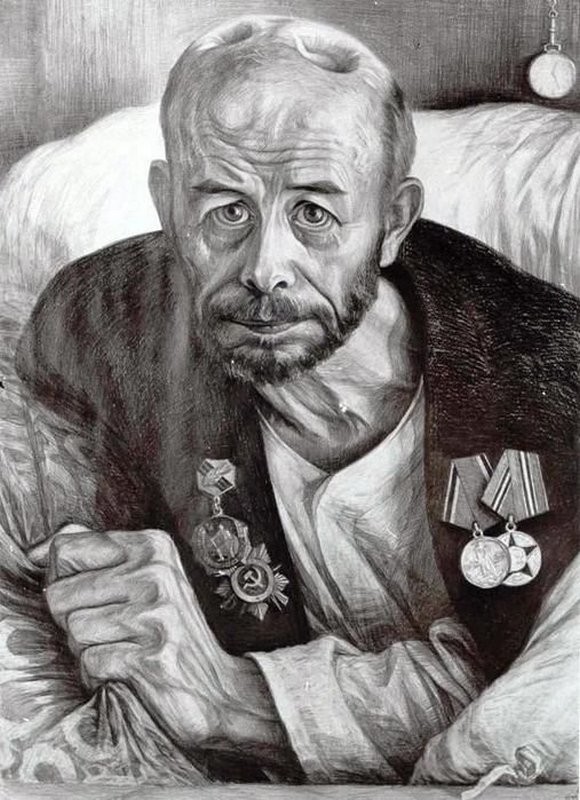

«Ранен при защите СССР». Александр Подосенов в 17 лет добровольцем ушел на фронт. Стал офицером. В Карелии был ранен пулей в голову навылет. На острове Валаам, на Ладожском озере, жил все послевоенные годы, парализованный, неподвижно сидящий на подушках.

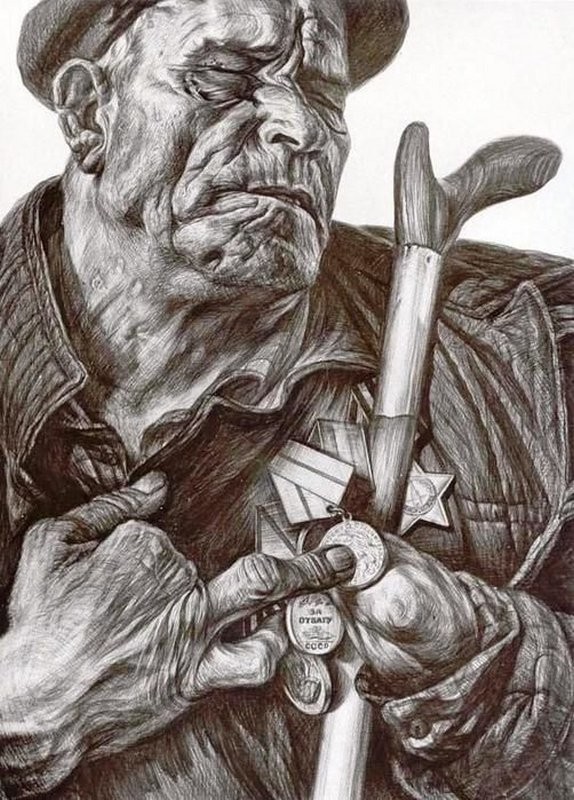

«Рассказ о медалях». Ощупью движутся пальцы по поверхности медалей на груди Ивана Забары. Вот они нащупали медаль «За оборону Сталинграда». «Там был ад, но мы выстояли», — сказал солдат. И его словно высеченное из камня лицо, плотно сжатые губы, ослепленные пламенем глаза подтверждают эти скупые, но гордые слова, которые прошептал он на острове Валаам.

«Старая рана». В одном ожесточенном бою был тяжело ранен солдат Андрей Фоминых из дальневосточного города Южно-Сахалинска. Прошли годы, давно залечила земля свои раны, но так и не зажила рана бойца.

Михаил Семёнович Казанков. «Всё было в жизни», — сказал старый воин художнику. Когда художник рисовал Михаила Казанкова, тому исполнилось 90 лет. Глубокой мудростью светится каждая морщинка его сурового лица. В трех войнах довелось ему участвовать: русско-японской (1904-1905 гг.), Первой мировой (1914-1918 гг.), Великой Отечественной (1941-1945 гг.). И всегда он сражался храбро: в Первую мировую награжден двумя Георгиевскими крестами, за борьбу с германским фашизмом получил орден Красной Звезды и несколько медалей.

«Ветеран».

«Возвращение с прогулки». Разведчица Серафима Комиссарова. Сражалась в партизанском отряде в Белоруссии. Во время выполнения задания зимней ночью вмерзла в болото, где ее нашли только утром и буквально вырубили изо льда.

«Фронтовик». Москвич Михаил Кокеткин был на фронте воздушным десантником. В результате тяжелого ранения лишился обеих ног.

«Жизнь, прожитая честно». Есть жизни, выделяющиеся особой чистотой, нравственностью и героизмом. Такую жизнь прожил Михаил Звездочкин. С паховой грыжей он добровольцем ушел на фронт. Был инвалидом, но скрыл это, потому что в трудный для страны час не мог оставаться в стороне. Командовал артиллерийским расчетом. Войну закончил в Берлине, жизнь — на острове Валаам.

«Понять ли нам сегодня ту меру беспредельного отчаяния, горя неодолимого, которое охватывало этих людей в то мгновение, когда они ступали на землю сию. В тюрьме, в страшном гулаговском лагере всегда у заключенного теплится надежда выйти оттуда, обрести свободу, иную, менее горькую, жизнь. Отсюда исхода не было. Отсюда — только в могилу, как приговоренному к смерти.Ну и представьте себе, что за жизнь потекла в этих стенах. Видел я все это вблизи много лет подряд. А вот описать трудно, ах, как трудно! Особенно, когда перед мысленным взором моим возникают их лица, глаза, руки, их улыбки, улыбки существ, как бы в чем-то навек провинившихся, как бы просящих за что-то прощение. Нет, это невозможно описать. Невозможно, наверно, еще и потому, что при воспоминании обо всем этом просто останавливается сердце, перехватывает дыхание и в мыслях возникает невозможная путаница, какой-то сгусток боли!Никто не заступился за них! Никто не написал, не поехал в Москву, не попытался даже разбудить совесть советских бонз! Нечто это не грех? Грех! Незамолимый! Никого из них нет уже на белом свете, и никогда нам не испросить прощения у них за нашу черствость, и не вымолить прощения перед Господом. «Возлюби ближнего своего», — сказано в Писании. Как же мы забыли эту наиглавнейшую, гуманнейшую из заповедей Господних?!Простите…» — Евгений Кузнецов из книги «Валаамская тетрадь»